xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

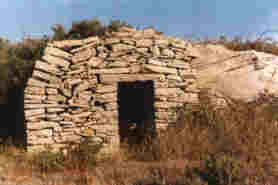

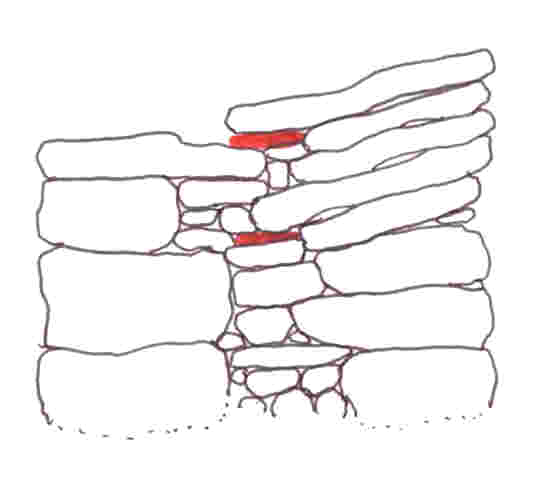

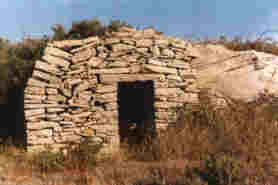

Restauration d'une "baraque " en pierre sèche à VILLEVEYRAC (34) ( lieu-dit Les Laurieux ) par une seule personne.

Présentation :

Petite cabane en pierre sèche couverte par une voûte en encorbellement. Adossée à de gros rochers pris dans le talus d'une vigne. Ces rochers ont été utilisés pour la construction des murs, ce qui a permis au bâtisseur d'économiser un volume important de pierres. Cette "baraque" se trouve dans un champ inculte (un herme) traversé par le gazoduc d'EDF GDF. Base rectangulaire du côté gauche et arrondie du côté droit, ce dernier vient s'appuyer sur un rocher qui avance dans la parcelle. Présence d'une petite lucarne dans le côté gauche et peut-être dans le côté droit.

Historique des dégâts :

Cette cabane avait été fragilisée par une construction réalisée avec un remplage de cailloutis mêlé de terre. Le côté droit avait disparu depuis fort longtemps, il laisse apparaître les lauses de la voûte (extrados). Le gauche présentait un affaissement dans sa partie centrale (voir photo de 1990). Le passage répété de véhicules lourds de chantier et les travaux de terrassement effectués à proximité (2 à 3 mètres env. de l'édifice) ou bien le choc d'un engin contre ce dernier -- une large lézarde avec pierres déplacées apparaît dans le côté gauche -- ont eu raison de sa faible solidité. Il est à noter que les éboulis, résultant de l'écroulement de ce mur, ont été soigneusement dégagés et ont tout simplement disparu (?!). Aucun accès n'a permis la récupération des pierres par un particulier. Qui avait intérêt à les faire disparaître ?

Dans la région, cette capitelle est la seconde mise à mal par le passage du gazoduc d'EDF GDF. La première se trouve sur la commune de POUSSAN (34). Même dégâts. Cette société, généralement très sensible au patrimoine, semble ne pas encore prendre en compte l'architecture vernaculaire car elle a refusé de reconnaître les dégâts, il est vrai occasionnés par la société sous-traitante, malgré plusieurs courriers de l'association Pierres d'Iris. Prétexte invoqué : les propriétaires ont signé le constat de remise en état de leur parcelle traversée. Ce qui est exact. Mais le propriétaire de la cabane en cours de restauration ne sait même pas où se trouve son terrain et ignorait encore plus qu'une cabane en pierre sèche tente d'y survivre. Il a signé, hélas !, sans se déplacer sur les lieux. Trop tard donc pour réclamer, d'après EDF GDF !

Pour des renseignements sur la technique, nous vous conseillons d'aller visiter : http://perso.wanadoo.fr/ecole.loupian/capit.htm

? ? Vos questions : ? ? vous pouvez nous poser les questions qui vous préoccupent au sujet de cette restauration. Elles pourront être mentionnées dans cette page avec leur réponse (sauf avis contraire de votre part).

Début des travaux : 2 novembre 1999. Une seule personne.

2 novembre 1999 : 1/2 heure de travail.

Afin de retrouver la base de la partie gauche et de mettre en place un départ sain : dégagement de ronces et d'un pistachier lentisque avec des sécateurs.

Le manque d'outils ne permet pas de dégager et d'enlever les pierres restées en place à la base.

4 novembre 1999 : 3/4 d'heure de travail.

Découverte d'un énorme bloc à la base de l'angle de la partie en chantier. Dégagement de la terre qui s'est accumulée au-dessus et autour. Cette énorme pierre présente un dévers extérieur peu compatible avec la construction en pierre sèche. Son enlèvement est tenté mais, hélas!, en vain. S'agit-il d'un rocher en place ? Elle restera donc et sa présence aura l'avantage de conserver au sol la base initiale de l'angle du mur.

Les premières pierres de la restauration sont mises en place en veillant tout particulièrement à employer des éléments à longue queue et grande assise. Le dévers extérieur présenté plus haut est corrigé en choisissant une pierre à assise importante et possédant une forme adaptée à ce handicap.

5 novembre 1999 : 1 heure env. de travail.

Suite de l'élévation du mur mais difficultés pour trouver les pierres nécessaires : manque de choix sur le chantier car les rares pierres -- remontées par les travaux d'excavation-- sont éparpillées dans un rayon d'une trentaine de mètres. Beaucoup de temps perdu à rechercher les pierres adéquates. Malgré tout, cette recherche est mise à profit pour rapporter du matériau autour de la partie restaurée.

A noter le soin apporté pour caler l'arrière des pierres du parement intérieur et le lier avec l'extérieur. L'absence de pierraille se fait ressentir pour la fourrure. Il faudra prévoir un récipient pour aller récolter du "clap" aux alentours.

6 novembre 1999 : 3/4 d'heure de travail.

Un récipient (seau à peinture en plastique) a été récupéré et a permis de récolter les cailloux nécessaires au calage des pierres --à l'avant mais aussi à l'arrière dans le remplage. Des petites pierres plates (lauzettes) ont été sélectionnées afin de pouvoir effectuer un calage soigné des pierres restées en place dans le parement intérieur.

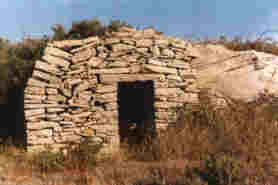

Afin de continuer à monter l'angle gauche, la recherche s'est portée sur des pierres possédant un angle droit. Cet angle est chaîné en besace : c’est-à-dire les pierres sont posées alternativement en longueur et en largeur.

Il est constaté des trous assez importants dans la fourrure --probablement dus à la disparition de la terre ou bien à l'affaissement du parement extérieur (ventre). Hauteur atteinte 0,80 m.

7 novembre 1999 : 2 heures de travail.

L'angle gauche est continué ainsi que le remplissage arrière. L'absence de lauzettes se fait durement ressentir. Ces lauzettes permettent de caler soigneusement, et de bloquer, les queues des pierres du parement intérieur lors de la liaison avec le parement extérieur. Ces petites dalles sont toujours très utiles pour le calage des moellons -- à l'avant comme à l'arrière.

Le blocage d'une grande dalle, semblant supporter la partie de l'extrados restée en place dans un équilibre précaire, permet de penser qu'à partir de cet instant ce côté gauche est sauvé.

Les pierres d'angle sont de plus en plus difficiles à récupérer. Cela va poser un problème pour la suite de la restauration.

Il est à noter que l'on doit s'interdire, dans la mesure du possible, la récupération de pierres dans les murs anciens environnants. Le cas échéant, et en dernière limite, si une pierre trouvée dans un de ces murs se révélait être indispensable à la suite de la restauration, il ne faudrait pas oublier de remettre en état immédiatement la partie lésée.

Il est constaté que le jambage droit de la petite lucarne a été déplacé vers la droite (sous un choc ?) sans incidence sur le linteau. Il faudrait tenter de le remettre en place à l'aide d'une barre à mine et profiter de l'occasion pour le faire reposer sur la nouvelle pierre du parement extérieur qui viendra se placer à sa droite et au-dessous, à la hauteur du seuil de la lucarne.

10 novembre 1999 : 10 mn de travail.

A l'aide d'une barre à mine : tentative pour remettre en place l'unique pierre constituant le jambage droit de la lucarne. Elle est déplacée de quelques centimètres mais cela est insuffisant pour lui faire retrouver sa place initiale. Par contre, la soulever légèrement a permis de la faire reposer sur la nouvelle pierre du parement extérieur qui est venue se placer à sa droite, légèrement plus haute que le seuil de la lucarne (voir photo ci-dessous).

La barre à mine est utilisée pour "faucher"(!) le reste du roncier se trouvant sur le côté gauche et dissimulant la partie adossée au talus. Hélas ! Il est constaté, après débroussaillage, qu'un pan du mur présente un ventre très prononcé. Certaines pierres sont pratiquement sorties de leur emplacement.

11 novembre 1999 : 5 mn de travail.

A l'aide d'une pelle, la terre accumulée sur l'extrados de la voûte est enlevée soigneusement.

Quelques pierres de la fourrure sont retirées ce qui permet de constater que de la terre se trouve emprisonnée entre elles. Cette présence confirme la présence de ce remplage particulier effectué avec du cailloutis mêlé de terre. Cette dernière ne provient pas d'un glissement du dessus du toit après l'écroulement d'une partie de celui-ci, comme on aurait pu le croire, mais bien d'un remplissage effectué sciemment par le constructeur.

21 novembre 1999 : 3/4 d'heure. env. de travail.

Après les grosses pluies de ces derniers jours, terrain argileux très boueux rendant le travail difficile. L'eau de pluie, accumulée dans le sol du terrain situé au-dessus, s'écoule lentement autour de la cabane.

L'angle est continué avec la pose de deux pierres, ce qui permet de l'élever seulement de 12 cm env.. L'assise de la dernière pierre d'angle posée est très intéressante car très importante (pierre de 50 cm x 50 cm env.). L'angle est ainsi bien ancré dans le mur. L'arrière est bâti avec soin : c'est-à-dire que dans la fourrure est mis en place des pierres moyennes bien assisées et calées. Il faut impérativement éviter la fourrure-poubelle ou le matériau est jeté en vrac, sans aucun aménagement.

A noter que, depuis le début des travaux, aucun outil n'a été utilisé pour frapper le matériau mis en place, sauf parfois une petite houe pour faire sauter un angle inutile. Cette manière d'agir n'est pas à conseiller car nous ne dirons jamais assez l'importance de l'emploi d'une massette sur un chantier de construction en pierre sèche. Cela ne veut pas dire que la restauration s'effectue sans frappement des pierres. Comme cela se produit souvent sur un chantier lorsque le bâtisseur ne trouve pas son outil à portée de la main, une autre pierre, adaptée à l'emploi, est utilisée régulièrement et à bon escient : pour personnes expérimentées seulement. Hauteur atteinte :

24 novembre 1999 : 40 mn de travail env..

Une pierre est récupérée à une centaine de mètres du site, dans un clapas-décharge récent, pour être placée à l'angle gauche (15 cm de hauteur). Elle n'est pas très profonde (pas de queue). Il faudra compenser ce handicap en choisissant soigneusement la suivante (assise plus importante) ce qui va être difficile dans cette zone de restauration. La recherche de ce type de pierre (possédant un angle droit), ailleurs que dans des murs bâtis, va devenir fastidieuse. Hauteur atteinte : 1m37.

Mise en place de cailloutis à l'arrière et recherche de pierres aux alentours pour continuer à bâtir en façade. A noter que les pierres de cette dernière assise ne possédent pas de longue queue. Ce handicap sera à compenser à la prochaine assise en mettant en place des pierres plus conséquentes.

28 novembre 1999 : 40 mn de travail env.

Blocage arrière d'une grosse dalle de l'encorbellement : calage important réalisé.

Mise en place de la fourrure, après avoir complété le rang de moellons au niveau de la pierre d'angle placée le 24/11, en utilisant deux pierres au volume et assise importants.

De la terre est encore retirée de la fourrure. Cette terre n'avait pas été employée brute mais mêlée à des cailloux qui sont récupérés pour être réutilisés.

Il est constaté des trous importants dans l'arrière du mur gauche dus à l'affaissement de la paroi extérieure (ventre constaté le 10 novembre après débroussaillement). Ils sont colmatés.

1er décembre 1999 : 30 mn de travail env.

Recherche et récupération de cinq pierres d'angle dans des clapas-décharges situés dans un rayon de 100 à 150 mètres. Ces dernières permettront probablement de terminer cet angle. Elles ne sont pas toutes apportées sur le chantier.

Un seau de cailloutis est ramassé pour compléter et caler soigneusement la fourrure déjà mise en place le 28/11.

Une nouvelle pierre d'angle, possédant une assise importante (pour compenser le handicap de la précédente mise en place le 24/11/99), est posée après avoir aménagé et tapé la fourrure qui va lui servir de lit. Cette pierre devra être retouchée avec un outil adapté (massette) afin de parfaire son angle.

3 janvier 2000 : 1 heure de travail env. *** MEILLEURS VOEUX ! ***

Deux pierres d'angle, déjà sélectionnées, sont apportées sur le chantier.

De la pierraille est ramassée, à l'aide du seau, pour terminer le remplage déjà entrepris la dernière fois ( il y a un mois déjà !). Ainsi l'assise peut être complétée de part et d'autre de la dernière pierre d'angle posée. L'arrière est rempli soigneusement et tassé avec un outil.

Présentation du linteau : il s'agit d'un linteau composé, en façade, de trois dalles : une grande lause surmontée à chacune de ses extrémités par deux autres. Triple-linteau rencontré fréquemment dans la région, les constructeurs ayant eu comme souci majeur la protection de la pièce principale en la soulageant à l'aide des deux autres (voir photo ci-dessous).

Une de ces pierres, posée en renfort du côté gauche, se trouvait dans le vide à son extrémité gauche. Son soutien et la liaison avec le reste du mur sont réalisés en rentrant en force une pierre soigneusement choisie. Le calage de l'arrière-gauche du linteau est réalisé.

La restauration est arrivée à une hauteur (au niveau du menton) qui rend le travail pénible et peu efficace notamment pour la mise en place de la fourrure : manque de visibilité. Un échafaudage va être nécessaire pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions.

Une des deux pierres d'angle apportées est mise en place : la plus volumineuse et la plus lourde : 0,17 m d'épaisseur. Hauteur atteinte : 1 m 67.

5 janvier 2000 : 40 mn de travail env.

Récupération de pierraille pour remplir l'arrière.

Mise en place d'une énorme pierre contre le côté gauche afin de pouvoir l'utiliser comme échafaudage. Hauteur : 0,25 à 0,30 m env.. Sur le devant, un échafaudage de fortune est mis en place à l'aide de trois pierres d'angle en attente sur le chantier --elles ne seront pas utilisées pour l'instant-- et d'une quatrième pierre informe et sans intérêt sur lesquelles est posé un morceau de madrier trouvé à l'intérieur de la cabane (?!, probable vestige du gazoduc). Hauteur : 0,40 m env. . Ainsi l'arrière est accessible pour l'instant.

Afin de continuer l'assise de part et d'autre de la pierre d'angle posée le 3/01/2000, du matériau est recherché sur le chantier et aux alentours. L'absence de "belles" pierres se manifeste de plus en plus. Il va falloir construire avec des moellons peu intéressants. Pas très encourageant pour la restauration du côté droit qui reste à faire!

Une récolte de lausettes est à nouveau réalisée afin de caler les pierres en façade mais aussi à l'arrière. Calage réalisé en force en utilisant un outil de frappe.

22 mars 2000 : 10 mn env.

Reprise de la restauration. Le côté gauche n'est pas terminé mais il est maintenant hors de danger.

Toute notre attention va se porter sur le côté droit très abîmé : le parement extérieur a disparu (les ruines aussi d'ailleurs!) et l'extrados de la voûte apparaît. L'état de cette dernière est très inquiétant. Ses dalles se retrouvent dans un équilibre précaire. Il est jugé urgent d'intervenir en mettant en place un étai (court) de maçon pour soutenir la voûte de l'intérieur car des manipulations délicates vont être nécessaires pour la remise en état de la partie détruite : dégagement des pierres de la base noyées dans la terre utilisée en fourrure, calage et blocage des dalles de l'encorbellement en force, etc...

Observation : il aurait été plus judicieux de commencer par ce côté qui paraît beaucoup plus en danger que le côté gauche.

La fragilité de cet édifice, et donc le danger qu'il représentait pour les visiteurs, n'avait pas permis d'explorer et d'étudier soigneusement son intérieur jusqu'à maintenant.

La présence d'une lucarne dans le côté gauche est confirmée.

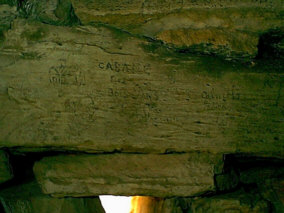

Des graffitis sont découverts sur le côté gauche.

Le constructeur a largement utilisé les rochers en place pour économiser son travail et son temps. Le côté droit vient s'appuyer sur un énorme bloc -- il faudrait plutôt dire "venait" car un déplacement de la voûte en encorbellement est observé : toutes les pierres ne sont plus en contact avec le rocher, la présence de vides et un glissement vers l'avant des pierres de la base du parement intérieur sont notés.

L'utilisation de ce rocher n'a peut-être pas été aussi judicieuce que ça car en se substituant à la voûte il interrompt l'anneau autobloquant que forme toute voûte circulaire ou sub-circulaire. Cet autoblocage permet souvent à de nombreuses cabanes ayant perdu son parement extérieur de survivre un certain temps. Dans le cas qui nous préoccupe, il est miraculeux que cet édifice soit encore debout. Sa restauration va probablement poser des problèmes.

Un deuxième étai (encore plus court) devra être placé en partie inférieure.

24 avril 2000 :

Matin : 10 mn env. Un deuxième étai (encore plus court que le premier) est placé en partie inférieure. Cette partie a bougé et accuse un léger ventre qui devra être bloqué, plus tard, à l'aide d'un contrefort réalisé en pierres.

Les abords, à l'extérieur de la cabane, sont dégagés à l'aide de gros sécateurs, notamment le côté droit afin de pouvoir examiner la base du mur avant restauration.

Soir : 30 mn. La base du mur de droite est dégagée à l'aide d'une petite houe (appelée pioche ) : de la terre, mêlée à quelques pierres de petit calibre, la cachait. L'arrondi apparaît nettement. Les ruines principales ont disparu. Les pierres retirées sont triées, notamment la pierraille qui est précieusement mise de côté.

La fourrure, toujours composée de terre argileuse et de pierraille, est ensuite délicatement enlevée et triée elle aussi. Il ne reste plus en place, dans un équilibre précaire, que les dalles de la voûte. La pose des deux étais semble fortement justifiée. L'extrados de la voûte est visible avec l'énorme rocher sur lequel il vient s'appuyer. Le contact n'est pas parfait sur toute la hauteur notamment en partie supérieure où des vides apparaissent et laissent voir l'intérieur de la construction.

La partie inférieure, encore en place, du parement extérieur accuse un contrefruit dangereux pour la suite de la restauration. Il est donc décidé de la démonter. La présence toujours abondante de terre gêne et ralentit cette opération. Il est à noter l'absence de boutisses à longue queue. Ce ne sont que des petits moellons qui composent cette partie.

27 avril 2000 : 15 mn env. Des pierres sont arrachées à la terre du champ (pierres ensevelies par les travaux de terrassement) à l'aide d'une pioche (appelé pic ). Elles sont laissées sur place en attendant d'être récupérées pour continuer la restauration.

29 avril 2000 :

Après-midi : 2 heures 20 mn env. Quelques pierres de la partie inférieure du parement extérieur sont encore enlevées ainsi que de la terre. La dépose est arrêtée à environ 20 cm du sol ( hauteur difficile à déterminer à cause de la terre accumulée à la base du mur).

La reconstruction est commencée en utilisant des pierres importantes possédant une large assise et une longue queue. La fourrure est aménagée soigneusement et frappée régulièrement afin de la tasser et de la bloquer correctement. Au fur et à mesure de l'élévation du mur, le maximum de terre est retirée et les dalles de la voûte sont calées à l'arrière.

L'examen de la partie gauche restée en place montre que les pierres du bord de la rupture semblent avoir été tirées vers l'avant lors de l'écroulement de la paroi. Quelques-unes de ces pierres sont retirées (en partie haute) et d'autres (en partie basse) sont repoussées en force vers l'intérieur en les frappant à l'aide d'une grosse pierre (utilisée comme un bêlier).

La restauration est arrêtée au niveau de la lucarne. 0,60 m. rebâti. Merci à Iris pour le petit seau de petites pierres.

Soir : 1 heure. Les montants de la lucarne sont recherchés dans les pierriers aux alentours. Le montant droit est bâti en premier. Difficultés pour trouver les pierres correspondantes, notamment pour le côté gauche. Le chantier est stoppé au niveau du linteau qui reste à mettre en place -- une pierre a été repérée.

30 avril 2000 : 3 heures. Le linteau de la lucarne est posé ainsi que deux autres arrière-linteaux.

Toujours dans la partie gauche, au niveau de la rupture : la fourrure est délicatement enlevée et remise en place car il est observé des vides et des affaissements. Cette opération est longue et pénible.

Le mur est ensuite continué : 0,60 m est rebâti, ce qui fait en tout 1,20 m. pour ce côté droit. De grandes pierres-relais sont utilisées à l'arrière pour bien lier la voûte et le parement extérieur.

L'absence de matériau, à proximité du chantier, se fait à nouveau sentir.

1er mai 2000 : 1 heure 3/4. A l'aide d'une vieille brouette, des pierres imposantes, récupérées dans des pierriers éloignés, sont apportées sur le chantier.

Il est à noter qu'un léger fruit a été donné au parement depuis le début de la restauration.

La construction est continuée mais son rythme est ralentie du fait de la hauteur du mur : 1,50 m (sans les 0,20 m du début laissé en place et se trouvant maintenant sous la terre extraite de la fourrure) atteint en fin de matinée. Un petit échafaudage est utilisé ( deux madriers trouvés sur place posés l'un sur l'autre). Quelques pierres sont mises en place, lorsque cela est nécessaire, en accédant facilement par le dessus.

14 juillet 2000 : 2 heure 30. Le côté droit est continué en travaillant alternativement en bas (façade) et en haut (fourrure). De longues pierres sont mises en place, notamment à l'arrière en pierres-relais, pour lier le parement avec les lauses de la voûte. Ces pierres sont récupérées assez loin dans un clapas-poubelle à l'aide d'une vieille brouette et sont apportées à leur emplacement en passant par la partie haute.

Difficulté rencontrée depuis le début de la restauration de ce parement droit : trouver des pierres adaptées à l'angle formé entre le mur et le rocher à l'extrême-droite. La recherche de ces pierres a souvent fait perdre beaucoup de temps.

En fin de séance la façade du côté droit est terminée. Il reste à aménager, plus soigneusement, sa fourrure et à compléter l'extrados avant de le recouvrir de terre comme cela avait été fait par le bâtisseur (de la terre est restée en place au sommet).

16 juillet 2000 : 1 heure 30 env. La restauration du côté gauche est reprise : mise en place de la fourrure et continuation du parement en façade. Toutes les pierres sont récupérées à une trentaine de mètres. La brouette n'est pas utilisée systématiquement, notamment lorsqu'une pierre bien précise est recherchée.

Une nouvelle pierre d'angle est découverte et aussitôt placée --une autre est repérée pour terminer ce côté.

22 septembre 2000: 5 mn env. Recherche et transport de pierres sur le chantier.

24 septembre 2000: 1 heure 45 mn env. L'extrados du côté droit, arrêté le 14 juillet, est terminé. Il suffira de le recouvrir de terre.

La construction du côté gauche est reprise. La dernière pierre d'angle est apportée sur place à l'aide de la brouette et mise en place en passant par le dessus de la cabane. En fin de séance la façade est terminée. La fourrure et l'extrados seront à aménager plus tard.

Pour bien ancrer le sommet de ce mur, des pierres à longue queue ont été sélectionnées et employées.

30 septembre 2000: 20 mn . L'extrados de la partie gauche est continué et pratiquement terminé. Il manque seulement à le couvrir de cailloutis et de terre.

8 octobre 2000 : 20 mn env. L'arrière de la cabane est débroussaillé : destruction de ronces et de chênes kermès. Il est constaté que l'arrière du côté gauche est très abîmé : présence d'un ventre très prononcé qui va demander la dépose totale de cette partie avant reconstruction.

3 février 2001 : 1 heure 40 mn. (matin) Dépose de la partie abîmée (constatée le 8 octobre 2000) . Une heure env. est consacrée à la démolition avec tri des pierres. Opération délicate et dangereuse. Il est noté que la terre est toujours présente en abondance et que les pierres de façade sont de très mauvaise qualité. Elles devront être remplacées pour la reconstruction. Les queues des pierres du parement intérieur sont soigneusement débarassées de la terre qui les enrobe afin de pouvoir ensuite les liaisonner correctement avec celles du parement extérieur. Présence d'un rocher, en bout du mur et à sa base, avec un dévers extérieur.

Remarque : il aurait été peut-être plus judicieux de démonter et de reconstruire entièrement ce côté gauche mais nous pensons, en restauration pierre sèche, qu'il faut au maximun préserver l'oeuvre originale. Dans notre cas, pour ce côté gauche, seule la partie centrale où se situe la meurtrière sera d'origine et afin de pouvoir la conserver le plus longtemps possible, un contre-mur devra être bâti, sous la petite ouverture, afin de bloquer un léger "ventre" naissant.

Devant le danger d'éboulement, il est aussitôt entrepris la reconstruction de cette partie.

1 heure 10 mn. (après-midi) Le mur est continué en veillant à employer des pierres à longue queue. Des moellons sont sélectionnés afin de corriger le dévers du rocher comme sur le croquis du 4 novembre 1999.

4 février 2001 : 2 heures 30 mn. Une heure env. est consacrée à la suite de la construction du mur mais il est rapidement constaté l'absence de pierres intéressantes pour pouvoir continuer correctement. La récupération de pierres de qualité est impérative. Impossible de continuer à bâtir avec les quelques moellons se trouvant sur le chantier. Des pierres excellentes sont repérées et ramassées à environ 150 m en bordure d'une terre défrichée récemment (trois grosses brouettées). Le reste du temps est consacré à la mise en place de ces nouveaux éléments.

5 février 2001 : 1 heure 40 mn. Continuation du mur jusqu'à son arasement avec, en même temps, remplissage de l'arrière à l'aide de pierres de différents calibres récupérées dans un clapas (ancien pierrier) tout proche (30 à 40 m env. , utilisation de la brouette).

Comme précédemment, des pierres à longue queue (boutisses récupérées la veille dans le pierrier tout "neuf") sont utilisées afin d'accrocher (ancrage) solidement le parement extérieur avec l'extrados de la voûte en encorbellement. Il restera à terminer le dessus de la cabane : pierraille et terre.

3 avril 2001 : 1 heure. Quatre grosses brouettées et demie de pierraille sont apportées du pierrier ancien tout proche pour terminer l'extrados de la voûte. En fin de séance, il manque seulement à le recouvrir de terre. Les pierres (petites et moyennes) sont jetées au fur et à mesure sur le toit (plusieurs à la fois selon la grosseur) et ensuite aménagées sur place. Merci à Iris pour les petits seaux de cailloutis !

Ensuite la fissure, visible sur les photos du 3/02/01, est soigneusement colmatée en utilisant des cales entrées en force (utilisation de l'outil). Tout d'abord, de la terre a dû être retirée de cette lézarde.

1 heure 20 mn. La suite des travaux est consacrée à la mise en place d'un contre-fort sous la petite ouverture du côté gauche (voir remarque du 3/02/01). Dimensions : base 1m20 x 1m10. Six grosses brouettées de pierres de tout calibre sont nécessaires. Ces pierres, notamment les grosses, n'avaient pas été employées lors de la restauration à cause de leur forme peu intéressante.

4 avril 2001 : 50 mn. Neuf brouettées de terre, récupérée dans la vigne du dessus, sont nécessaires pour recouvrir l'extrados de la voûte. Merci à Iris d'avoir aidé à l'étalement de la terre sur la pierraille de l'extrados.

40 mn. La suite est consacrée à la recherche et à la mise en place de touffes de sédum de Nice ( sedum sediforme) en bordure de la toiture pour retenir la terre du dessus. Il existait déjà des touffes de cette plante sur le reste de l'extrados ayant survécu à la destruction mais nous ne pensons pas que le bâtisseur, ou quelqu'un d'autre, les avait mises en place volontairement. Elles avaient poussé là par hasard.

Pour terminer, à l'aide de la pelle, une brouettée environ de terre est jetée du bas sur le bord de la toiture afin de compléter les manques et bien enterrer les touffes de sédums.

Il manquera à restaurer l'intérieur de la construction.

6 juin 2001 : 30 mn. Cinq brouettées de pierres aux formes indisciplinées sont apportées du pierrier ancien tout proche à l'entrée de la cabane dans le but de construire un contre-fort à l'intérieur (côté droit de l'entrée) (voir 24 avril 2000). Bien évidemment, il ne reste que des pierres peu intéressantes, pour bâtir, proches du chantier.

28 août 2001 : 55 mn. Mise en place du contre-fort à l'intérieur de la capitelle. Travail difficile avec les pierres informes apportées sur le chantier.

Il ne restera plus qu'à contrôler la paroi intérieure et boucher les trous trop importants tout en calant les pierres.

30 septembre 2001 : 35 mn. Après avoir récupéré un seau de petites pierres, avec une préférence pour les pierres plates (lauzettes), le calage de la paroi intérieure et des dalles de la voûte est entrepris et réalisé. A noter que certaines pierres avaient bougé et ont dû être repoussées vers l'intérieur du mur. Cette partie de la restauration ne doit jamais être négligée.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*********************************************************************************************

Vous êtes sur le site "PATRIMOINE PIERRE SECHE. CONSTRUIRE ET RESTAURER EN PIERRE SECHE". Si vous êtes entré(e) par une page collatérale, cliquez sur www.pierreseche.net pour découvrir sa page d'accueil et son sommaire.